『これはただのARØMじゃない。

これは、音の共鳴によって目覚めるARØMなんだ。』

このストーリーに寄り添うサウンド

◇語り部/セニョル・スウェルト

蒸留所の地下、貯蔵庫横にある小部屋。

かつては父がひとりで籠もっていた場所だ。

今は俺の書斎兼物置小屋となっている。

俺は、閉ざされた部屋から持ち帰った小瓶をテーブルにそっと置いた。

薄暗いランプの灯りに照らされた液体は沈黙を守っている。

開けてみたがもはや無臭で、とても上等なARØMとは思えない。

ラベルにはこうある。

《YYLNYЁSHUTANT

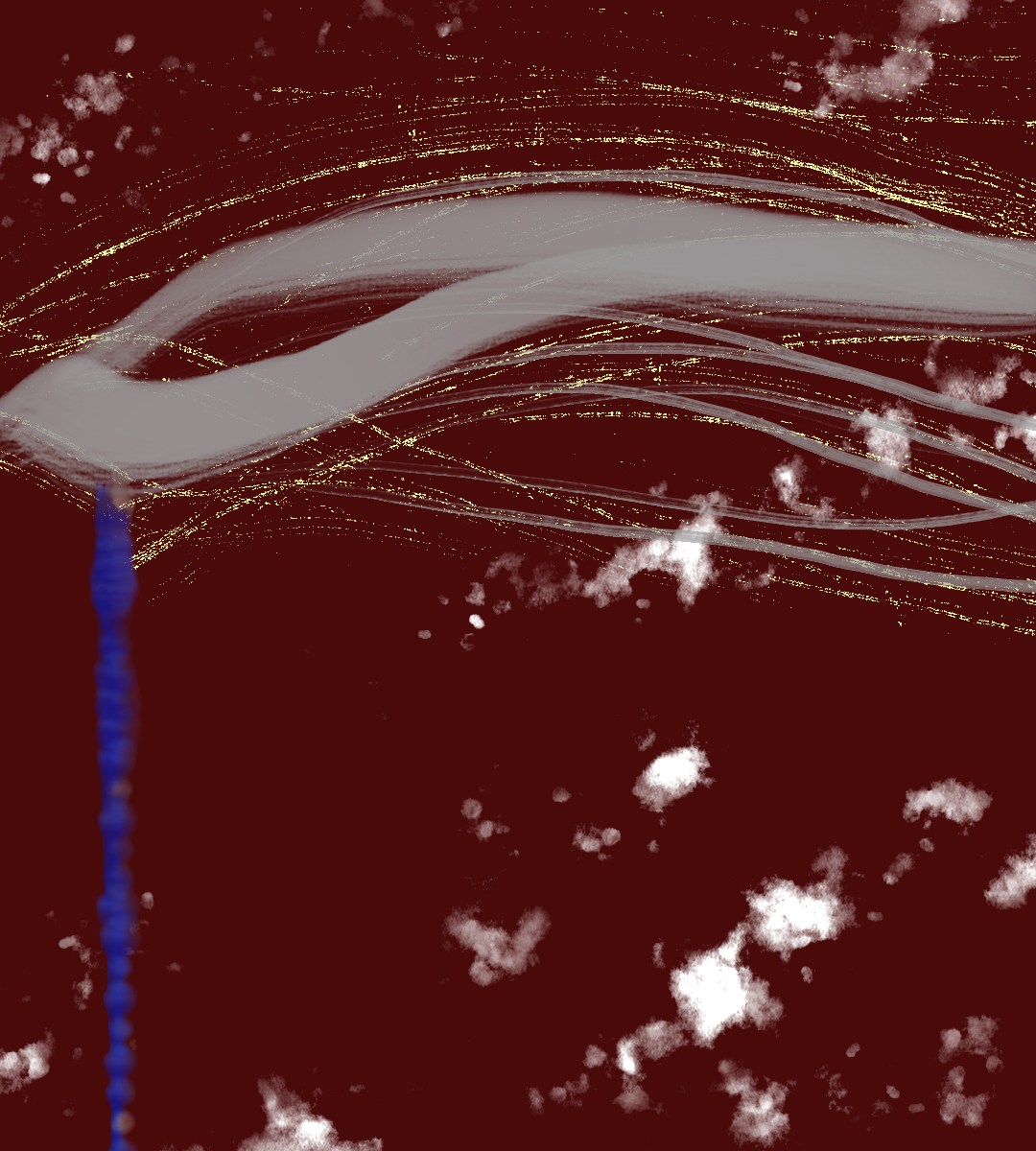

銀と藍のインスピレーション

光の音が、香りを照らす。

香りは、道しるべとなり、神話を呼び起こす》

ある仮説が頭をよぎる。

蒸留所の片隅にある古い蓄音機に火を入れる。

俺がバンドをやっていたころの、唯一持ち帰っていたデモ音源──

ヤツが中心になって書いた曲。

タイトルは《Silver Flag》。

イルニェシュタンではないが・・これはこれで不思議な曲だった。

淡々としたエレクトリックピアノに重なる、たった11音で構成された旋律。

どこか不完全で、なのに完結しているような響き。

この曲に込められた魔力が、今、わかりかけている・・・。

針を落とすと、かすれたイントロが鳴り始める。

しんとした空間に、音の粒がひとつひとつ沈み込んでいく。

旋律が部屋の中に響き渡ったかと思った瞬間──

瓶が、揺れ始めた。

というよりも、周りの空気に滲んで瓶の境目がわからない。目がかすむ・・錯覚なのか。

そして、中の液体が微細に震えたかと思うと、発光し始め

音に合わせて波紋を描き、まるで空間を歪めて踊るように動き始めた。

……一体なんなのだ?

父は、最後の最後で何を見つけたんだ。

これはARØMじゃない。

“生き物”だ。

そして──

香った。

得も言われぬ、未知の香り。

俺は冷たく澄んだ空気のなかに立っている。

真冬の森を思った。

ほんのかすかにスモークされたドライフルーツの官能的な香り。

月光に照らされた藍色の植物の花弁がひっそりと開き、やがて

胸を締めつけるようなノスタルジア。

これまで俺が失ってきたもの・・すべてが去来する。

でも、すべては光の尾を引いて通り過ぎてゆき、もうここにはいない。

──これが、“音に照らされた香り”?

俺は言葉を失った。

これは偶然じゃない。

あいつの曲は、ARØM N°11に隠された謎を、紐解こうとしている。

そのとき、蓄音機のスピーカーからもうひとつの“音”が混ざって聴こえた。

あきらかに、ここには存在しない何か──

また別の曲だ。

”さあ、イルニェシュタンへゆこう・・・”

ノイズ混じりに、そんなフレーズが聴こえた気がする。

──カノルス、なのか?

間違いない。

あいつが、どこかでこの音に反応して演奏している。

まるで、遠い場所からテレパシーのように“セッション”が始まっていた。

棚に戻って、羊皮紙を広げ直す。

そこにはこうあった。

第四工程──光の音に燻されて(Lusonica Adfumatio)

ようやく理解が追いついた。

これはただのARØMじゃない。

これは、音の共鳴によって目覚めるARØMなんだ。

あいつはどこにいる?

──この近くか?

──この世の果てか?

今はまだ、わからないことばかりだ。

けれど、この音と香りがあいつと俺を繋ごうとしているのは確かなようだ。

そして──俺の手は、自然にサックスのケースに伸びていた。

この不思議な香りに応える音を、今度は俺が吹かなければならない気がしたからだ。

To Be Continued…

エピローグサウンド

『第4話:来訪者』に続きます。

ストーリーメモ:

セニョル・スウェルトとムッシュ・カノルス。彼らは過去にともにバンドを結成していました。仲間であり、ライバルであり、ともに切磋琢磨する間柄でしたが、ある事件をきっかけに決別することになってしまったようです。すでに音楽を捨てて何年も経っていたスウェルトでしたが、奇しくも父の残した未完成のARØMが引き金となり、再び音楽活動時代を思い出すことになります。錆付いてしまった、自身のかつての”刀”であった、サックス。その封印を解くことになるのは、もう避けようもない運命。彼の心はまたしてもカノルスによって揺さぶられることになるのです。